みなさんこんにちは、K田です!

今回は透析患者の血液データについてにお話を進めていきます。

血液データって良く分からないんスよね〜…

透析患者さんも、他の患者さんも同じじゃないんスか??

確かに最初は何だかよくわからないよね。

でも、安全に効果的なリハビリを行う上で、採血データを読み取ることはめっちゃ重要だよ!

特に、透析患者さん特有の問題もあるから、しっかり確認していこう!

患者さんに対しリハビリテーションを行う上で、必ず1回は採血データを確認したことがあると思います。

ですが、色々な項目があるため、何が何だかわからなくなってしまいますよね(笑)私も新人の頃、よくわからないという理由であまり血液データをよく見ておらず、先輩に結構な勢いで怒られたことも1度や2度ではありません。

ところで、透析患者さんへのリハビリテーションに対し、血液データの確認が重要なのか?ということですが、結論。めちゃくちゃ大事です!!!血液データの確認と理解無しでは、リスク管理および効果的な運動療法の提供はできません。

透析患者さんにおいては心疾患の合併リスク以外にも、骨粗鬆症や貧血等の合併症を生じる可能性があり、各疾患ごとに確認すべき血液データがあります。

そこで今回は、【リハビリテーション職は透析患者の血液データをどう読み取るか?】というテーマでお話を進めていきます。

この記事はこんな人にオススメです!

- 透析患者の血液データについて勉強したい人

- 腎臓リハビリテーションに携わる人

透析クリニックで勤務していて、腎臓リハビリテーション指導士も取得している私が

理学療法士の目線で解説していきます!

知っておくべき血液データ

血液データといっても、すべてを覚えて理解するのには途方もない労力がかかります。

そこで、今回は最低限理解しておくべき血液データをまとめてみました。何を見ている項目なのかと基準値をおさらいしていきましょう。

| 項目 | データ | 基準値 |

| 水分量 | Na(ナトリウム) | 135~145 mEq/L |

| BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド) | 100 pg/mL未満 | |

| 骨ミネラル代謝 | Ca(カルシウム) | 8.4~10.0 mg/dL |

| P(リン) | 3.5~5.5 mg/dL | |

| PTH(副甲状腺ホルモン) | 60~240 pg/mL | |

| K(カリウム) | 3.5~5.0 mEq/L | |

| 透析効率 | BUN(尿素窒素) | 透析前 60~80 mg/dL 透析後 20~40 mg/dL |

| CRE(クレアチニン) | 透析前 8~15 mg/dL | |

| Β2MG(B2ミクログロブリン) | 透析前 10~30 mg/L | |

| 貧血 | Hgb(ヘモグロビン) | 10~12 g/dL |

| 栄養 | Alb(アルブミン) | 3.5~5.0 g/dL |

| 炎症 | CRP(C反応性蛋白) | 0.3 mg/dL未満 |

水分量

NaとBNPは体内の水分量の指標となります。

Na

Na=塩分であるため、

Naが高値では水分量が少なく、Naが低値だと水分量が多い

と捉えることができます。水分が少なければ体内のNaは凝縮され高値となり、水分が多いとNaは薄まり低値になっていると捉えられます。

イメージとしては、カルピスの濃さと同じです。水が少なければ、カルピスも濃くなりますよね?それと同じです。

BNP

BNPは脳性ナトリウム利尿ペプチドと言う通り、利尿作用を有します。それ以外にも作用はあり、BNPの生理学的作用は以下の通りです。

- 血管拡張作用

- 利尿作用

- ナトリウム利尿作用

- 交感神経系及びレニン・アンジオテンシン系の抑制作用

これらの作用により、心不全の病態を改善させる方向へ働くことが報告されています。逆を言えば、BNP値が上昇している=心不全の病態を改善させたい=心負荷がかかっていると考えることができます。

透析患者さんにおいてはBNPが高値に出ることが多く、普段より心負荷がかかっている可能性があるため、注意が必要です。

骨ミネラル代謝

Ca

Ca(カルシウム)は、骨の主要な成分であると同時に、神経伝達や筋収縮にも重要な役割を果たします。そのため、低値でも高値でも身体に影響を及ぼします。

- 高値:便秘・嘔気・嘔吐・意識障害

- 低値:筋痙攣や手指のしびれ感・下肢つりなど

が生じることがあります。

高Ca血症は高P血症と共に血管石灰化を促進する危険性があり、特に入院中や自力歩行をしていない人は高値になりやすく、注意が必要です・

また、低Caであると骨粗鬆症に繋がります。

P

Pは腎機能が低下すると尿中への排出が不十分となり、血中濃度の上昇を認めます。

ですが、透析期における高リン血症は、普通に栄養摂取をできている状態なら必発といえます。その理

由は、通常週あたりのリンの摂取量は、4時間の透析週3回による除去量を上回るからです。

そのため、リン吸着薬が必要となりますが、

リン吸着薬の投与をしなくても血清リンを正常範囲内にコントロールできる患者は、蛋白摂取量が少ない

と捉えることができます。

また、高P血症は血管石灰化を促進する危険性があり、注意が必要です。

PTH

PTHは血中カルシウム濃度が低下すると分泌され、

骨からカルシウムを放出し、腸からのカルシウム吸収を促進します。

また、リンが高値だと尿細管におけるリンの再吸収を低下させ、リンの排泄を促進します。

透析患者さんでは、低カルシウム血症と高リン血症が長期にわたり継続するため、PTHが常時分泌されるようになってしまうことがあります。(二次性副甲状腺機能亢進症)

K

カリウムは主に細胞内液に存在し、神経や筋肉の機能を維持するために重要です。カリウムは細胞膜の電位を維持し、筋肉収縮や神経伝達に必要な物質です。

しかし、高値になると以下のような合併症を引き起こします。

- 四肢、口唇のしびれ

- 筋脱力感

- 悪心、嘔吐

- 不整脈

特に重篤な不整脈となると心停止に至るようなものもあるため、注意が必要です。

透析効率

BUN

尿素窒素(UN)は蛋白が体内で代謝されてできる終末代謝産物で、その血中濃度をBUNと呼びます。透析患者さんではBUNは透析の前後で大きく変動するため、単体でみるというよりも、そこから計算される

Kt/V(標準化透析量)

を確認します。

CRE

クレアチニンは筋肉内で生成され、血液を通じて腎臓に運ばれ、糸球体でろ過されて尿中に排泄されます。簡単に言うと、筋肉内で生成される老廃物です。

腎機能が低下するとCREは高値となりますが、透析患者では透析の前後で大きく変化します。そのため、

透析患者では、クレアチニン値は筋肉量に依存し、筋肉が多いと高くなる

傾向があります。

また、NRIJHという血液透析患者の栄養リスク指標では、計算する際の項目として血清クレアチニンが使用されております。

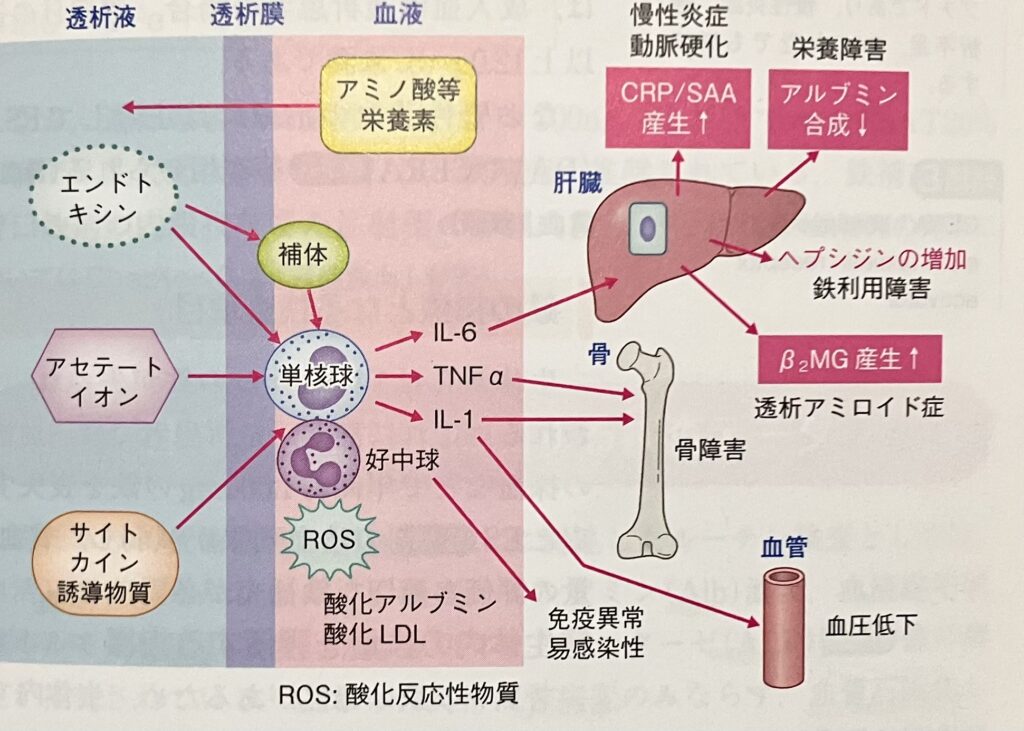

β2MG

β2MGは通常は近尿細管で再吸収され分解されますが、腎機能が低下すると血液中に蓄積します。すると、β2MGはアミロイド線維を形成し、これが骨や関節に沈着します。

沈着したアミロイドは水や酸、アルカリに溶けず、骨や関節の痛みや変形を引き起こします。

これが透析アミロイド症の原因となります。

このように、β2MGは透析アミロイド症の前駆タンパクとして良く知られていますが、予後因子としても重要です。日本透析医学会の統計調査により、透析前β2MG濃度が低いほうが、生命予後が良好であることが報告されています。

貧血

Hgb

透析患者において、貧血は臨床的に頻度が高い病態です。貧血の主な原因は、腎機能の低下とともに腎臓で産生されるエリスロポエチン(EPO)産生が低下するためです。

Hgb値が低下すると、体内に酸素を運ぶ能力が低下し、

動悸・息切れ・倦怠感・労作時の呼吸困難感等が生じ、心臓への負担が増大

してしまいます。

栄養

Alb

Albの働きは大きく2つに分けられ、

膠質浸透圧を維持する働きと、さまざまな物質と結合し運搬する働き

があります。

Alb1gで約20mLの水分を保持する働きがあり、低栄養の人がプラズマリフィリングが遅くなるのはここからも説明できます。

また、Albは多くの結合部位を持ち、ワーファリンやフェニトインといった薬物や、ビリルビン・脂肪酸・コルチゾールなどといった体内の生理的活性物質とも結合し、目的部位へと運搬しています。

アルブミン血中濃度が低下した場合には、低栄養や肝障害(肝臓の合成能の低下)、ネフローゼ症候群(腎臓からのアルブミンの喪失)などが考慮されます。しかし、炎症値が高くなっている際にはAlbが低値となる場合がありますので、注意が必要です。

炎症

CRP

CRPは、炎症や感染に対する免疫反応として血中濃度が上昇します。

透析液中のエンドトキシン等は血中に移行した後、マクロファージ等を刺激して炎症性サイトカインを産生・放出させます。これらのサイトカインは、

肝臓でのAlb合成低下、CRP産生、透析アミロイド症の発症

に関与するとされています。

リハ職は血液データをどう読み取るか?

ここまでで結構なボリュームっすね…

若干胃もたれ気味ですよ〜

それだけ重要なデータがたくさんあるってことだね、

でもあともう少し!最後にリハビリにおいてのデータの捉え方を話していくよ!

水分量

体内の水分量に関して注意する必要があるのは、水分量が多いときです。つまり、BNP値が高値である時です。Naの値も体内の水分量で増減しますが、最も注意するべきなのが、心負荷がかかっている時です。

BNPが高値=心負荷がかかっているときは、運動療法を行ったり、日常生活内の少しの動きでも息切れや動悸が生じてしまう場合があります。

特に透析前であったり、DWが合っていないと心負荷が増大する可能性があるため、より注意が必要になります。

骨ミネラル代謝

CaやPTHは骨粗鬆症の合併を判断する材料となります。そのため、Caが低値でPTHが高値の患者さんは、骨粗鬆症のリスクが有り、転倒時に骨折のリスクが高まるため、より注意しなくてはなりません。

また、CaやPが高値だと血管石灰化が進行している可能性が考えられます。血管石灰化が進行していることで血管の弾性が低下し、高血圧の原因となります。そのため、運動時は過度な血圧上昇に注意が必要になります。

Kが高値の際に最も注意するべきなので不整脈です。運動する以上、多少なり心臓に負荷がかかります。Kが高値の場合は、運動負荷で不整脈が悪化しないか、モニタリングと運動負荷の調整が重要となります。

透析効率

運動療法により、Kt/Vが改善すると言った報告もあり、運動で透析効率の改善も期待できます。

CREの値で栄養状態や筋肉量が判断できるため、低値の場合は栄養状態の悪化やサルコペニアの可能性があり、身体機能やADLが低下していないか確認する必要があります。

β2MGは透析アミロイド症の原因となりますが、関節の疼痛はADL低下の大きな原因となります。β2MGが高値で透析アミロイド症の可能性がある患者さんは、ADL上で問題が生じていないか確認していく必要があります。

貧血

貧血の際に注意するべきなのが倦怠感や動悸・息切れの症状です。

貧血状態で運動を行うと、負荷が変わらないのにいつもより疲れやすかったり、心臓へ過負荷となってしまう可能性があります。そのため、貧血の際には値が改善するため運動内容や負荷量を調整する必要があります。

栄養・炎症炎症

栄養と炎症は関連しているため、まとめて説明していきます。

Albが低値であると低栄養であると判断したくなりますが、一緒にCRPの値も確認する必要があります。なぜなら、CRPが高値であるとAlbは低値を示すからです。

また、Alb値に影響を与える因子として

- 体液量管理(希釈,濃縮)

- 血管内と血管外のアルブミン分布

- 透析療法による喪失,腹膜炎

- 栄養療法(エネルギーたんぱく質摂取)

- 炎症性疾患

- アルブミン合成能(肝硬変)

があると報告されており、Albの値のみで栄養状態の良し悪しを決定することはできません。

また、低値の場合はプラズマリフィリングが遅くなる可能性があり、透析後の低血圧に注意が必要です。

まとめ

今回は血液データについてお話してきました!

最後に、今回の話をまとめていきましょう!

今回は内容が多かったから、大事なポイントを厳選してまとめたっス!

- 体液過剰のときはBNPが高値となりやすく、運動負荷に注意が必要

- Kが高値の際は不整脈に注意する

- β2MGは透析アミロイド症の原因となり、関節の疼痛を引き起こす

- Hgbが低値の場合は労作時に過負荷とならないよう注意する

- Albは炎症でも低下するため、一概に低値=低栄養では無い。低値の場合は透析後の低血圧にも注意

今回は内容が盛り沢山でしたが、どのデータも安全かつ効果的な運動療法を進めるうえで、非常に需要なものとなります。

臨床症状と比較して、1つづつでもいいのでしっかりと確認してみましょう!

もっと理解を深めるために

最後に今回の記事の執筆の参考にした書籍を紹介させていただきます。

透析や腎臓リハビリテーションについて勉強したい、興味のある方は是非手にとってみてください

この記事が、みなさんの透析や腎臓リハビリテーションの理解の向上および治療の質の向上につながれば嬉しいです。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

コメント